「プロダクト3層モデル」で売れる商品を作ろう!当てはめるだけの簡単フレームワーク

売れる商品を作るには、コンセプトや特徴、付加価値、アフターサービスなどを過不足なく用意することが重要です。この記事では、売れる商品を作るために役立つフレームワーク「プロダクト3層モデル」の活用方法をご紹介します。

更新日:2022.7.29 公開日:2022.3.30

愛してやまない自社商品を客観視するのは難しいことです。

しかし、マーケティング担当者は客観視するのが仕事。

商品の特徴や価格、アフターサービスまで、ユーザー目線で、先入観なしに考えなければなりません。

ところが先入観を取りはらうといっても「どうすればいいの…?」というのがマーケターの本音ではないでしょうか。

そんなときにオススメなのが「プロダクト3層モデル」です。

どんな商品も、フラットな目線で分析できるフレームワークです。

このモデルを活用して定期的に自社商品を見直すと、他社にはない強みが見つかるかもしれません。あるいは、致命的な弱点が見つかることも……。

思い立ったが吉日で、情報の入手は早いほうが有利です。15分くらいでできる分析ですので、ぜひ試してみてください。

本記事では「プロダクト3層モデル」の使い方や、注意点などをお届けします。

プロダクト3層モデルとは

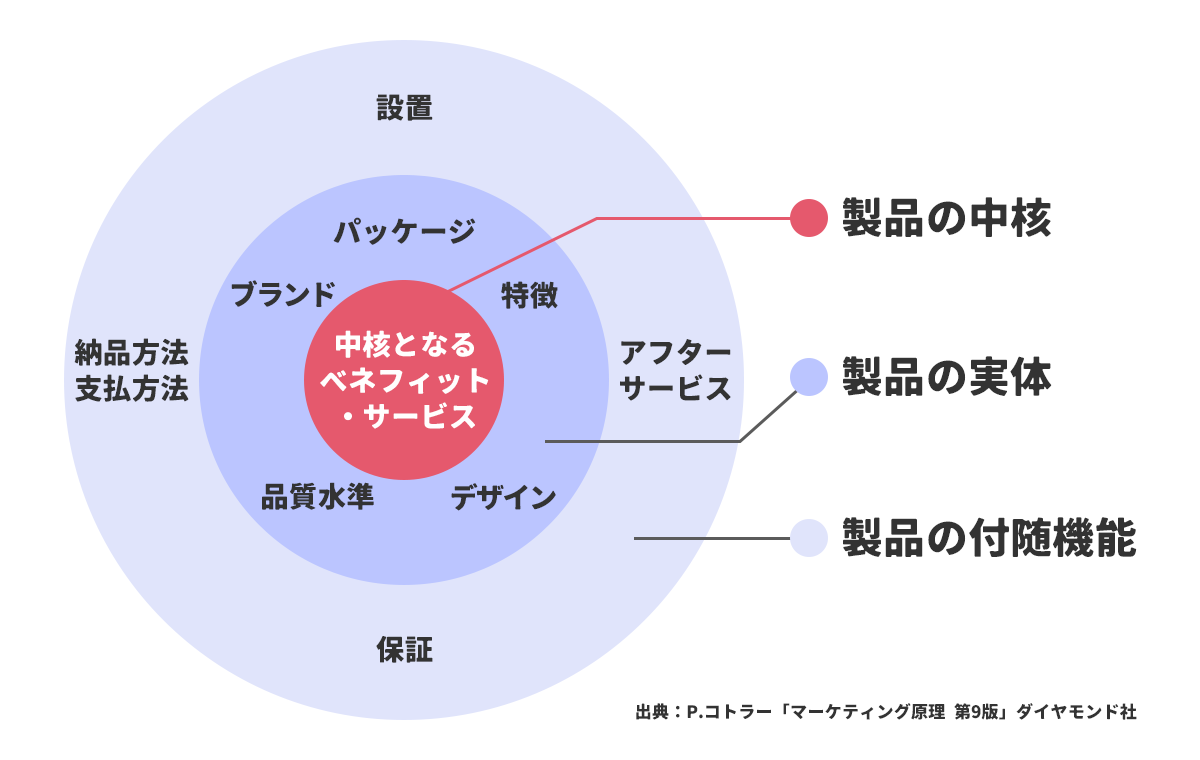

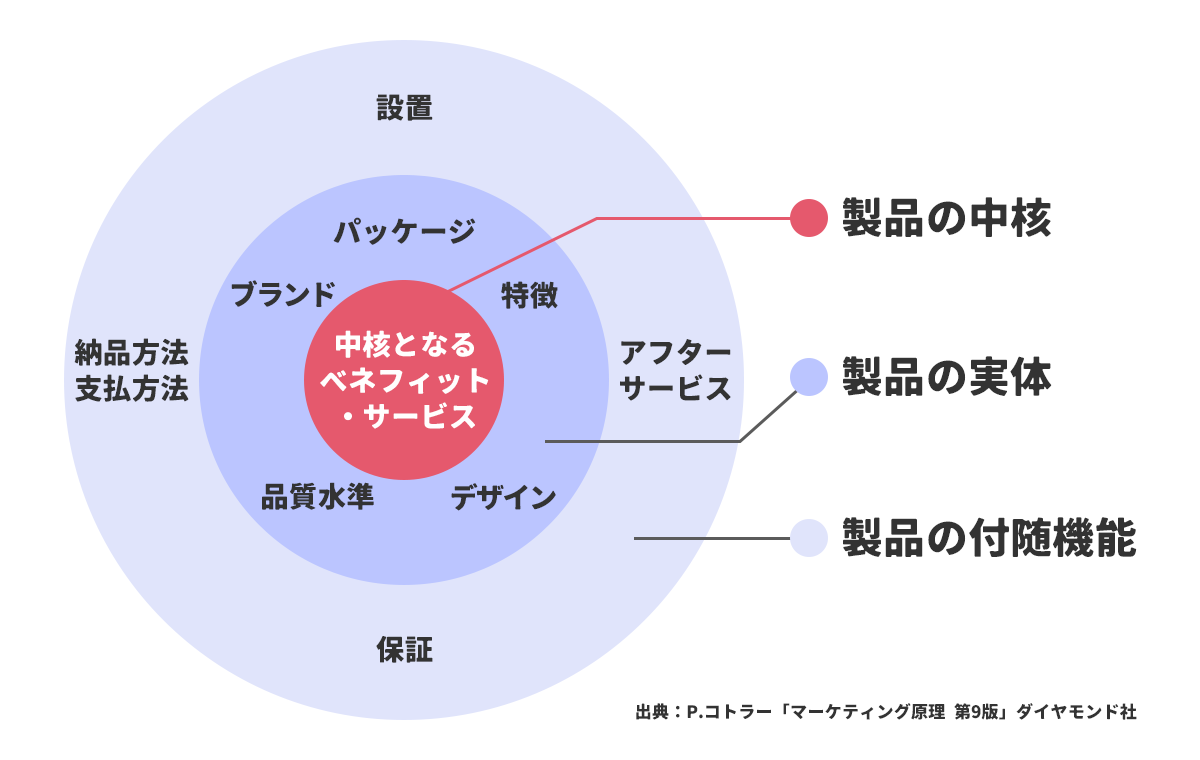

「プロダクト3層モデル」は、商品の性質を、3層に分けて整理するフレームワークです。

提唱したのは現代マーケティングの祖、フィリップ・コトラー氏です。

このフレームワークを使えば、商品の中核となる「ベネフィット」を実現するために、何が必要かを分析できます。

新たに商品を作るときはもちろん、既存商品を分析するときにも役立ちます。

既存商品の「ベネフィット」を改めて整理し、そのベネフィットを、できる限り多くのユーザーに届けるため、自社として何をしているかが明確になるのです。

「この商品には●●の要素が足りない」とか「これは他社にはない強みだね」なんて結果が得られ、今後のマーケティング活動を後押ししてくれるでしょう。

具体的には、以下のような3層にわけて整理していきます。

第一層(製品の中核):中核となるベネフィット・サービス

第二層(製品の実体):パッケージ、特徴、デザイン、品質水準、ブランド

第三層(製品の付加価値):設置、アフターサービス、保証、納品方法・支払方法

層構造になっている点もポイントです。

第一層なしに、第二層は存在し得ません。中身がからっぽな製品=ベネフィットがないサービスになってしまいます。

各層がきちんと整備されていることが重要です。

では、各層の詳しい説明をいたします。

第一層 製品の中核

核心となるのは、「中核となるベネフィット・サービス」です。商品のコンセプトにあたるもので、価格もここに含まれます。

たとえば腕時計なら「中核となるベネフィット・サービス」は、いつでも時刻がわかる道具、ですね。

商品を購入するときは、この「中核となるベネフィット・サービス」のためにお金を払っていると言えます。

腕時計なら、第二層にあるブランドや、第三層にあるアフターサービスという付加価値がくっついて、価格があがったりするわけですね。

しかし、付加価値はあくまで付加価値。

ロレックスというブランドがついたり、永年保証といった付加価値がついたとしても、腕時計の「中核となるベネフィット・サービス」は「いつでも時刻がわかる道具」に変わりありません。

商品を売るうえで、もっとも大切なポイントですので、しっかりと整理しておきましょう。

第二層 製品の実体

第一層でつくったコンセプトだけでは、手にとれる実体がありません。

第二層で物理的な性質について考えていきます。

第二層の要素:パッケージ、特徴、デザイン、品質水準、ブランド

腕時計でいえば、こんな具合に考えられます。

・腕につけられる小さい「デザイン」

・正確な時刻を表示するものだけを販売する「品質水準」

・チタン製で軽くて丈夫な「特徴」

・購入時の満足感を高める重厚な「パッケージ」

・ユーザーの所有欲を満足させる「ブランド」

コンセプトに実体が生まれました。これで販売できますね。

しかし、今の市場では、これでも魅力が足りません。

「付加価値」をつけて、より商品を魅力的にしています。

第三層を見ていきましょう。

第三層 製品の付加価値

第三層では、設置・アフターサービス・納品方法、支払方法・保証を整理します。

腕時計の第三層は、以下のようになります。

・バンドの長さを無料で調節できる「アフターサービス」

・クレジットカード決済、分割払い、配送などの「納品方法、支払方法」

・購入後の動作を約束する「保証」

(設置は該当なし)

なお、付加価値の有無は、「中核となるベネフィット・サービス」には影響しません。

あったら嬉しいもの=付加される価値なわけですね。

ちなみに「付加」とは、主になるものにさらに付け加える、という意味だそうです。

第三層を整理するうちに、「自社サービスの強みと思っていたモノが、実は付加価値だった」なんてこともあるかもしれません。

マーケティングを担当していると、差別化ポイントや、付加価値に目を奪われがちですが、商品の主たる価値は第一層にあります。

プロダクト3層モデルで既存商品を分析し、改めて「中核となるベネフィット・サービス」とは何かを確認してみてはいかがでしょうか。

これからのマーケティング活動が、さらに鋭く、効果的になりますよ。

参考に、有名商品をプロダクト3層モデルになぞって整理してみます。

実践編「MacBookAir」のプロダクト3層モデルを考えよう

今回は、コンセプトが分かりやすい商品で試してみましょう。

「MacBook Air」を例に見ていきます。

かなり高価ですが、多くのユーザーに愛されているこの商品。

果たして、どんなプロダクト3層モデルになるのでしょうか。

(以降はあくまで私見であり、アップル社の見解ではないことはご容赦ください)

第一層 製品の中核

筆者が思う、MacBook Airの中核は「薄い本体と、作業性の両立」です。

(最近は「軽さ」にフォーカスしていますが、初代は「薄さ」がポイントでした)

2008年、スティーブ・ジョブズ氏が、茶封筒からMacBook Airを取り出し、「世界で最も薄いノートパソコン」として紹介しました。

このコンセプトが刺さり、MacBook Airは大ヒット。

薄型ノートパソコンの中でも不動の地位を築きました。

とはいえ、今となっては、薄いノートパソコンは珍しくありません。

それでもMacBook Airが愛されているのは、薄いのに、しっかりしたスペックで操作性が良い点にあるかと思います。

つまり「薄い本体と、作業性の両立」です。

中核となるベネフィット・サービスはここにあると考えます。

第二層 製品の実体

実体を整理していきましょう。

パッケージ:

ホワイト基調の重厚なパッケージで、高級さを感じさせます。

(筆者含め、iPhoneの箱を捨てられない人も多いでしょう)

特徴:

専用OS、操作しやすいトラックパッド、Apple製品とのシナジー、高速動作を実現するApple社製CPU等。

デザイン:

無垢なアルミに、リンゴのマーク。誰がみても一目で「MacBook」とわかり、所有者もみるたびに気分が高揚するデザイン。

ブランド:

シンプルで高級。持っているだけでステータスになるブランディング。

品質水準:

衝撃耐性、低温、高温、湿気などの耐久試験を実施。

持ち歩いても壊れない強いパソコンを提供する。

商品の物理的性質を整理できました。

続いて、付加価値を整理しましょう。

第三層 製品の付加価値

「中核となるベネフィット・サービス」にはなんら影響しないが、あったら嬉しいもの=付加価値でしたね。

こちらも一気に見ていきましょう。

アフターサービス:

本体の修理、バッテリーの交換、専用OSの定期的なアップデート等

保証:

1年間のハードウェア製品保証

納品方法、支払方法:

自宅までお届け、クレジットカード対応、ローンは24回払いまで金利手数料0%等。

設置:

なし

付加される価値なので「薄い本体と、作業性の両立」とは関係ありません。

第三層が丸ごとなくなっても、MacBook Airとしては成立します。

しかし、あると嬉しいサービスばかりです。分割払いの金利手数料0%なんかは、定期的に買い直すノートパソコンやスマートフォンの買い物には便利ですね。

さて、MacBook Airのプロダクト3層モデルをまとめてみましたが、普段から使っている人も、新しい視点で見れたのではないかと思います。

MacBookといえば、デザインに注目されることが多い製品です。

しかし、これほど大ヒットしている理由は「薄い本体と、作業性の両立」というコンセプトにあるのでしょう。

中核となるベネフィット・サービスこそ、ユーザーが求めているものです。

パッケージやデザイン、マーケティングの設計をしていると、いつの間にか忘れがちになってしまいますね。

ぜひ、皆様の自社商品にも試してみてください。

新しい発見があると思います。

プロダクト3層モデルは、もはや当たり前か?

ここまで紹介して、こんな話をするのは大変心苦しく思っています。

しかし、プロダクト3層モデルを実践してみると、たいていの商品が、3層をバッチリ満たしているのが分かります。

「競合他社が行っているサービスならば、自社としても導入せざるを得ない」

そんな流れで、アフターサービスや保証までも、当たり前になってきました。

では、プロダクト3層モデルは、意味がないフレームワークなのでしょうか。

決してそんなことは無いと思います。

なぜならプロダクト3層モデルは、客観視の入り口として非常に有用だからです。

冒頭のとおり、自社商品を客観視するのは難しいことです。

隅々まで知りつくし、愛をもって販売しているのですから当然ですよね。

そんな自社商品でも客観視できるのが「プロダクト3層モデル」の利点ですので、ぜひ活用してみてください。

マーケティングが普及した今こそ、「良い商品」を

あらゆる業界で、似たような商品がたくさん作られています。

新しい市場なら価格やデザイン、付加価値で差別化できますが、成熟した市場ではそれも難しくなります。

集客においても、マーケティングが普及したため、資金規模の差はあれど、全員が同じ武器をもっていると言えるでしょう。

マーケティングが浸透する前は「売れる商品が売れる」と言われていました。これは、良い商品であることよりも、売る手段や、良さそうにみせる技術が大切という意味ですが、今は「良い商品が売れる」時代にかわっている兆しも感じます。

ユーザーの情報収集能力が格段に向上したためです。

SNSやYouTubeなどをつかって、巧みに情報を集め、商品を吟味するようになりました。口コミやレビューが広まりやすく、以前より「良い商品」にスポットライトがあたることが増えました。

現状をまとめると、こうです。

・価格やデザイン、付加価値での差別化が難しくなった

・マーケティングも、資金規模の差はあれど、ほぼ全員が同じ武器を持つようになった

第二層・第三層・集客でも差別化できないならば、「中核となるベネフィット・サービス」で勝負することになります。

マーケティングが普及した今こそ、良い商品を作りたいですね。

まとめ

商品を分析するフレームワーク「プロダクト3層モデル」をご紹介しました。

自社商品・サービスとの付き合いが長いひとは、ぜひこの機会に、扱っている商品を見つめ直してみてはいかがでしょうか。

強みの発見、弱点の露出、どちらにしろ、売上向上に役立つはずです。

ピクルスのブログでは、マーケティングに役立つ記事を多数公開中です。他の記事もぜひご覧ください。

ピクルス / マーケターのバディ

ピクルスのTwitterアカウントで、毎日、

マーケティングに関しての「今日の発見」を発信中!

@pickles_incさんをフォロー

関連記事

-

リッチリザルトでクリック率UP!のメリット・注意点・設定方法を解説

公開日:2022.9.5

-

5分でわかる「GA4:Googleアナリティクス4」現在との変更点を今からチェック!

更新日:2022.7.29 公開日:2022.7.11

-

いまさら聞けないKGIとKPI|マーケティングにも使える設定手順を解説!

更新日:2022.11.17 公開日:2022.3.24

-

動画マーケティングとは?注目される背景やメリット・デメリットを解説

更新日:2022.5.12 公開日:2022.5.10

-

BtoBのリード獲得に効果的な手法・役立つコンテンツ13選!独自の事例を交えてわかりやすく解説

更新日:2022.12.12 公開日:2022.7.7

-

One to Oneマーケティングとは?企業で取り組むための4つの手法とポイントを解説!

更新日:2022.7.29 公開日:2022.6.2