SNSキャンペーン 活用ガイド

キャンペーンを活用するマーケター及び運用者向けに、基本情報からトレンド情報まで、最新の情報をお届けします。

< 記事一覧

毎日投稿したいSNS。しかし企業SNSのネタを考え続けるのは大変です…そこで「ネタ作りのコツ」を解説!習得すれば、ネタ切れしらずのアイデアマンになることができます。ブックマークしておき、困ったときに読み返してみてください。

更新日:2024.2.6 公開日:2022.8.31

「継続は力なり」とはよく言ったもので、大人になるほど、何でもかんでも継続が大切だと思い知ります。

SNSも例に漏れず、フォロワーとの関係性を濃く保つためには、あまり間をあけずに投稿を続けたいものです。

しかしこれが難しく、個人SNSならともかく、企業SNSの投稿として成立するネタを、毎日思いつくのは簡単ではありません。

一方で、高品質なネタを、毎日、湯水のように投稿するアカウントもあります。

そんな彼らは「ネタ作りのコツ」を知っているのでしょう。

そこで今回は、誰でも使える「ネタ作りのコツ」をいくつかご紹介します。

考える順番をちょっと変えるだけで、すぐにアイデアマンになれるので、あまり気負わずに読んでみてください。

SNSの投稿はもちろん、コンテンツマーケティングにも活用できます。実例を交えながらご説明しますので、ネタ作りのコツを習得しましょう。

最後には、ピクルスがネタ作りに試行錯誤している様子もご用意しています。

あらかじめ言っておかなければならないのは、ピクルスのX(Twitter)アカウントはあえて通常とは異なる運用をしており、ネットに公開するには大変きまりが悪い、論理的なようで力押しとも思える、泥臭い運用方法です。それでも、少しずつ成果が見えてきました。

ハードルを上げるような下げるような前置きをしつつ、まずはネタ作りの方法についてご紹介します。

▼お役立ち資料はこちら

「【SNSキャンペーン】Twitterキャンペーン成果が出る13の方法」資料ダウンロードページ

▼売上に直結する「SNSキャンペーン」を代表が動画で解説!

目次

ネタは「テーマ」と「切り口」にわけて考えるのがコツです。

「テーマ」とは、コンテンツの中心になる話題です。

この記事で言うならば「SNS投稿のネタ切れ」がテーマですね。

「切り口」とは、物事をみる視点です。目の付け所とも言えます。

テーマのどこに着目すると面白くなるか?

読者ならどこに注目したいか?

と考える、着眼点です。

世のネタは「テーマ」と「切り口」を組み合わせて作られています。

たとえば「美味しいリンゴ」というテーマがあったとしましょう。

これには、さまざまな切り口が考えられます。

<美味しいリンゴ への着眼点>

・土

・気候

・糖度

・品質

・育て方

・生産者

同じテーマでも、切り口を変えれば生まれるコンテンツが異なります。

ですから、「テーマ」と「切り口」を自由に入れ替えれば、様々なコンテンツを作り出せるのです。たとえば、テレビで放送されているグルメ・料理番組は、どれも「美味しい食べ物」がテーマです。「美味しい食べ物」という同じテーマを扱っていても、切り口が異なるので、まったく別の番組になっています。

参考に、有名グルメ番組のテーマと切り口を見てみましょう。

– 美味しい食べ物 × 満点の青空のもと、美味しい食材を味わう番組

– 美味しい食べ物 ×お一人様グルメを食べるサラリーマンのドラマ

– 美味しい食べ物 × 料理の値段を考えながら食べるバラエティ

テレビ番組と同じように、オウンドメディアのコンテンツも、テーマと切り口に分解できます。

たとえばこの記事は「SNS投稿のネタ切れ」というテーマと、「数式っぽく見える化する」切り口で作られています。

SNSによる発信も同様で、テーマと切り口で考えていきます。

次のツイート(ピクルスのX(Twitter)です)は「パクリ力」をテーマにして、「マーケターと同じ目線に立って解説する」という切り口です。

マーケターの能力を決定的に左右するのが「パクり力」。何かを考えるとき、自分でゼロから考えるのは効率が悪いことも多い。まずは同じような課題を抱えた事例を探す。そして真似る。その方が早いし、成功しやすい。日頃から業界も国も関係なく、「面白い」と思える情報にアンテナを張ろう。

— ピクルス代表 / マーケター診断の生みの親 (@pickles_inc) September 28, 2022

だんだんイメージが湧いてきたのではないでしょうか。

それでは練習がてら、例題を解いてみましょう。

以下のテーマと切り口から、オウンドメディアに掲載するコンテンツのネタ・企画を考えてみましょう。

==========================

<例題1>

テーマ:ECサイトの発送

切り口:明日サクッと出来る改善

==========================

<例題2>

テーマ:SNS広告

切り口:明日サクッと出来る改善

==========================

いかがでしょうか。

ちなみに、筆者は、以下のようなネタを思いつきました。

例題1:自社ECの「1日あたり出荷量」がみるみる向上した改善施策

例題2:見やすさUP!X(Twitter)投稿を「画像3枚」にしてインパクト&情報量を両立するテクニック

上記のように「テーマ」と「切り口」を用意すると、0からネタを考えるより、かなり考えやすくなったかと思います。

あらゆるネタが、テーマと切り口で作られており、SNSでも、オウンドメディアでも使えますので、ぜひご活用ください。

以下では、更に詳しく「テーマ」の作り方と、「切り口」を作るコツを解説します。

先にテーマから作った方が、ネタは考えやすいかと思います。

まずはテーマから作っていきましょう。

(テーマ:コンテンツの中心になる話題)

パッとテーマが思いつけば、それで良いですし、もしテーマが思いつかないときは、以下に紹介する方法をつかって考えてみてください。

早いと5分くらいでテーマが完成しますよ。

「テーマが思いつかない!」

そんなときは、季節からアイデアを得ましょう。

日本に住んでいる人は、ほぼ同じ季節に暮らしています。時間の過ごし方に多少の差はあれ、12月25日はクリスマスですし、1月1日は元日で、2月3日は節分です。

大きな季節イベントには、多くの人が注目します。テーマとしてふさわしいですね。

たとえば、ゴールデンウィークが近いなら「大型連休」をテーマに、「コスパ重視の着回しファッション」を切り口にすれば、何か作れそうですね。

筆者は『旅行中、少ない荷物でもお洒落に。ジーパンとTシャツで着回すファッションテクニック』なんてコンテンツが思いつきました。

季節イベントと似たようなものに、記念日があります。

たとえマイナーな記念日でも、ユーザーの興味を惹きつけるのに活用できます。

たとえば、8月5日はタクシーの日です。

……由来が気になりませんでしょうか。

日本で初めてタクシーが誕生したのが1912年の8月5日で、それにちなんで制定されたそうです。

タクシーをテーマに、マーケティング施策を切り口にすれば、何か作れそうです。

8月5日の投稿ネタに困ったらご活用ください。

タクシー広告に関するネタなんて面白いかもしれません。筆者もネタを一つ作ってみました。

==========================

8/5はタクシーの日

マーケターとタクシーといえば「タクシー広告」

・リアステッカーが月額4千円

・助手席ポスターで月額2千円

・パンフレットが月額2千円

・動画広告が月額250万円

すべて使ったタクシーを月100台走らせると、誰でも一瞬で有名人になれます。費用は月額75億円です。

==========================

……バズるかどうかは別として、とりあえずネタは出来ました。粗雑でもいいので、ひらめきにつながることが大切です。

ピクルスのX(Twitter)にも記念日ツイートがないかなと探したところ、筆者のそれより100倍は素晴らしいツイートがありました。

GWや母の日などイベント商戦で仕掛ける最適なタイミングは業種によって違う。ある調査によると大型連休の旅行予約を1か月以上前に済ませてしまう人は約半分もいる。早い段階から継続的に認知される機会を増やしつつ最適なタイミングで仕掛けられる様に自社の仕掛けタイミングを把握しておきたいですね

— ピクルス代表 / マーケター診断の生みの親 (@pickles_inc) April 20, 2022

もうすぐ「父の日」ですね。母の日と比べ盛り上がりに欠けてしまうイメージですが、平均費用は上で高額商品がプレゼントされるそうです。

ってコレを見たYou!

あなたなら何をプレゼントしようと思いました?

これがマーケで良く言われている「第一想起」です!思いついた物と理由をコメくださ〜い

— ピクルス代表 / マーケター診断の生みの親 (@pickles_inc) June 4, 2021

母の日、父の日のような大イベント以外にも日本には様々な記念日があり、毎日が何らかの記念日です。

2月10日はニットの日、3月8日はサバの日、7月10日は納豆の日、11月29日はいい服の日です。

Wikipediaより引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%A8%98%E5%BF%B5%E6%97%A5%E4%B8%80%E8%A6%A7%EF%BC%89

記念日にかこつけたイベント・セールを催しても面白いですね。

多くの人が注目する季節イベント、話のタネにしやすい記念日は、テーマにもってこいです。

ネットには「記念日カレンダー」なるものが作られています。Googleで検索すれば多数見つかりますので、使いやすいものをブックマークしておけば、ネタ探しに困ったときに便利ですよ。

X(旧Twitter)社もモーメントカレンダーと題して、イベントごとをまとめたカレンダーを公開しています。

フォロワーやオウンドメディアの読者が、今この瞬間に感じているストレスを考えて、テーマにしてみましょう。

読者が主婦なら、今日の献立に悩んでいるかもしれません。あるいは、夫が在宅勤務で家にいて、一人の時間がとれず、うんざりしているかもしれません。

読者がマーケターなら、コンテンツマーケティングの重要性が高まっていてSNS始めたはいいものの、ネタが思いつかなくて困っているかもしれません。この記事は、こんな予想のもとに作られました。

逆に、在宅勤務が終わって、久々に通勤を始めたサラリーマンは、運動不足を痛感しているかもしれません。

室内筋トレグッズのマーケティング情報や、コロナ前後の健康食品の売れ行きをまとめたコンテンツも面白いかもしれません。

フォロワー・読者に近しい身近な人を想像すると、困っていることを想像しやすいかと思います。

悩み・ストレスを解決するネタは、いつだって注目の的です。多くの人が注目しているストレスを探してみましょう。

GoogleトレンドやYahoo!リアルタイム検索を使えば、インターネットで注目されているワードが分かります。

Googleトレンド(https://trends.google.co.jp/trends/?geo=JP)では、よく検索エンジンに入力されているワードが確認できます。

Yahoo!リアルタイム検索(https://search.yahoo.co.jp/realtime)は、X(Twitter)に投稿されているツイートから、注目のワードが分かります。

上記のツールは、インターネット上で話題になっている、即時性の高いホットワードが見つかるのが特徴です。

パッと投稿したいときには、ぜひ上記のツールを活用してみてください。

ただし、即時性すぎて、冷えやすいワードもあります。

例えば12月31日に、注目ワードのトップに並ぶのは、年末のテレビ番組が多く、正月には熱が冷めるワードです。

コンテンツにするにはスピード感が必要ですね。

また、リアルタイム検索によって得られたワードから連想して、ユーザーの状態を考えてみるのもオススメです。

年末のテレビ番組がトレンドに入っているならば、遠出せずに家にいる人が多いのかもしれません。こたつに入って、おせち、お餅、お酒……と、お正月を満喫するうちに、正月明けには、体重を気にする人が増えるでしょうから、ダイエットやヘルシーな料理などが良いテーマになるかもしれませんね。

インターネットで話題になっている情報ですから、SNSとも相性抜群です。どちらも無料ツールですので、ぜひご活用ください。

ピクルスのX(Twitter)を運営するときは、次の3つもテーマとしてピックアップすることが多いです。

・仕事で思ったこと

・お客さんとのエピソード

・メンバーとのエピソード

このような日常のちょっとした気付きも、メモをとるようにしておくとストックできます。

筆者はネタ作り専用ノートを持っていて、小学生も驚きのグチャグチャ文字で、何でも書き込んでいます。私にしか読めませんが、困ったときに見返すと、3ヶ月前に書いた意味不明の文字列が、あたらしい閃きを生み出すこともあります。

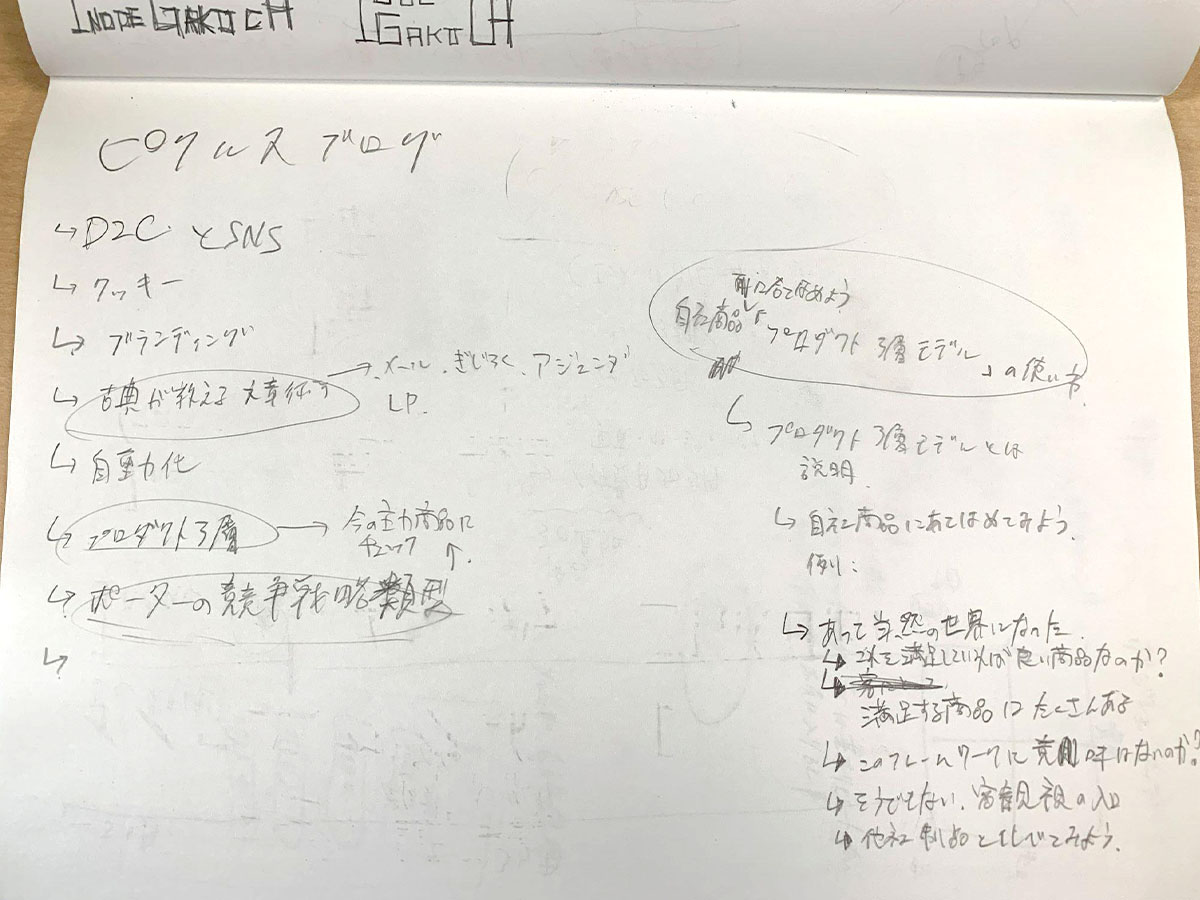

▼ピクルスブログに投稿するネタのメモ。半分くらいは自分でボツにしています。

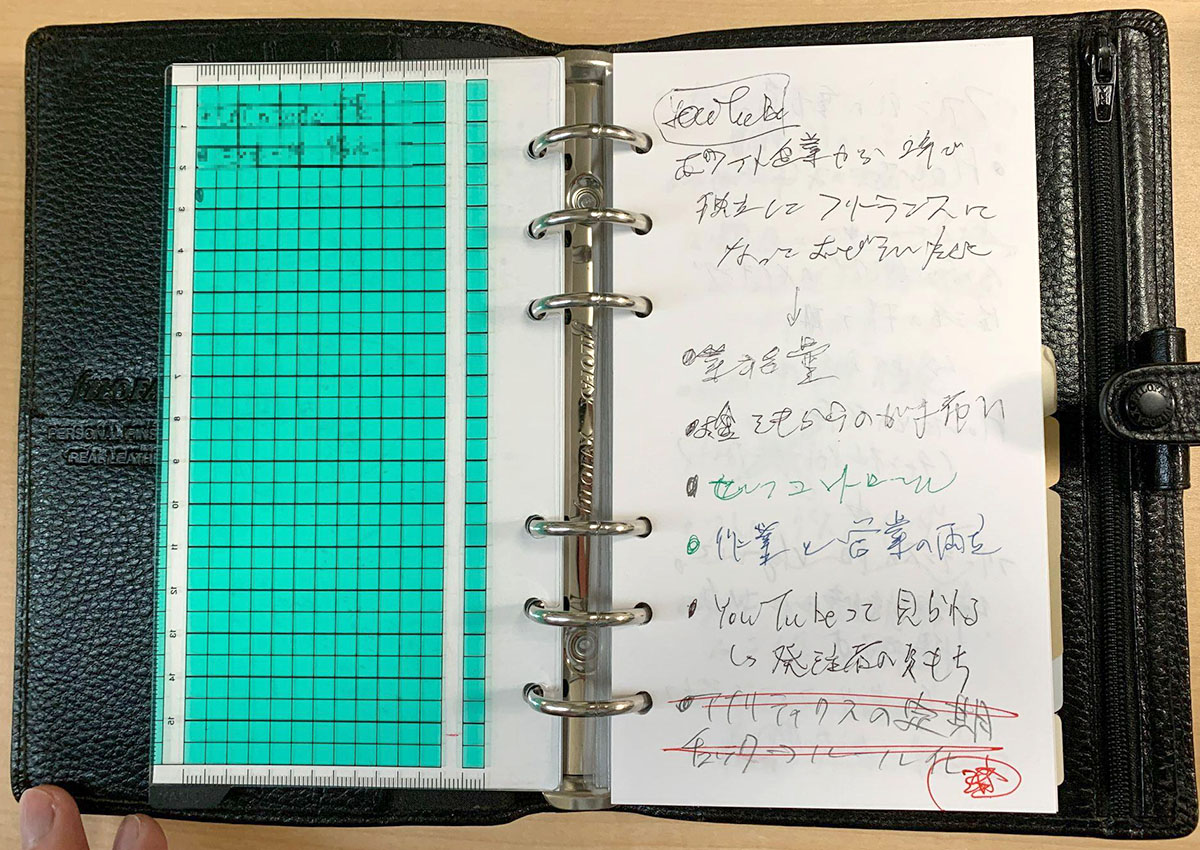

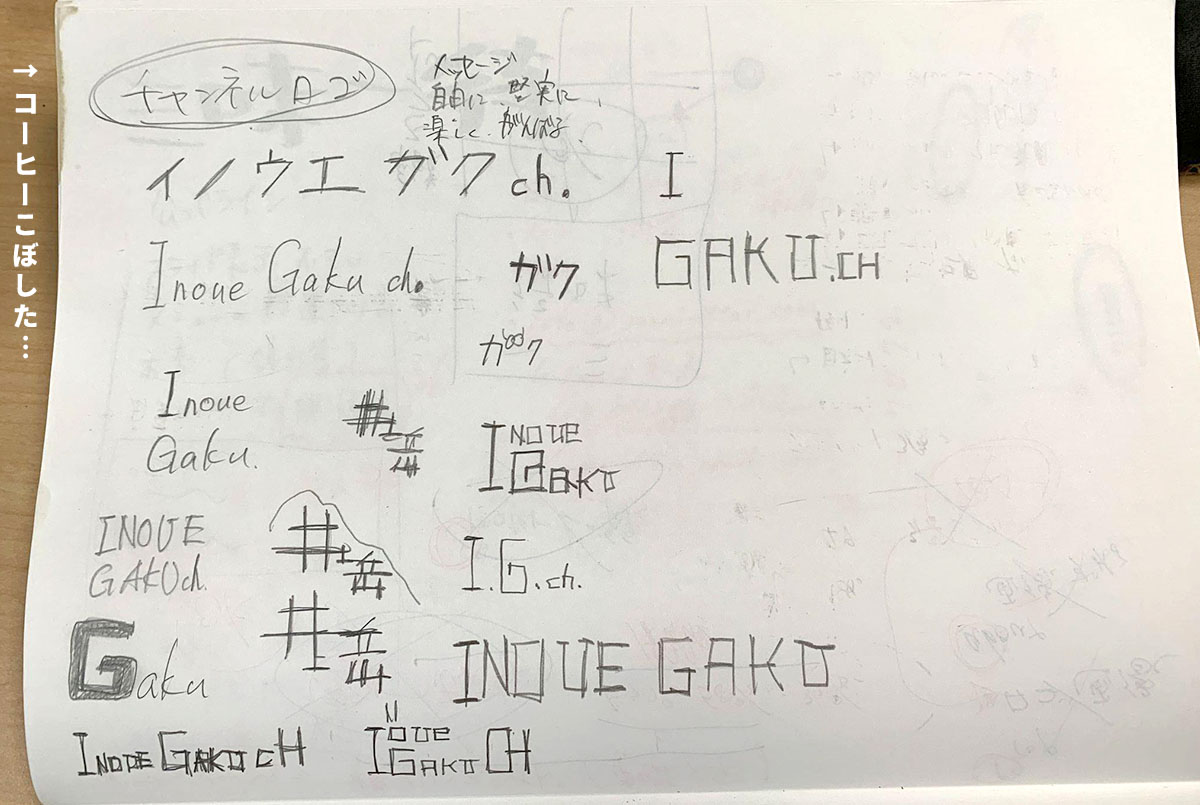

▼筆者のネタ帳。最近はYouTubeに熱が入っています!日本語です。

▼筆者がYouTube活動用にロゴを作ろうとしたときのメモ。結局しっくりこないので外注に。コーヒーをこぼしたので端っこが茶色。

愚にもつかない言い訳ですが、この記事は「ネタ作りのコツ」なので、「毎日ネタ帳を持ち歩こう!」は遠めの回答です。とはいえ、やはりネタ帳は持っておくと便利で、0からネタを探すより、形があるところから拾う方が幾分も楽です。そんなわけで紹介させていただきました。

さて、上記ネタ帳に書いてあるのは「テーマ」がほとんどです。企画にするときは「切り口」を考えて形にしていきます。

自社の専門性から生み出される「視点」こそが切り口です。

自社ならではの視点を持てば、同じテーマでも、他社には生み出せないコンテンツを作れます。

参考までに、切り口にしやすいものを以下に箇条書きしました。

<切り口にしやすいもの>

– 自社の強み

– スタッフや役員の人柄・キャラクター

– 実績・経験などを基にした視点

– 成功事例

– 失敗事例

– 新しい試み

– ちょっとした遊び

他にも思いついた切り口はどんどん試して、ウケがよかったものは、再利用していきましょう。

「切り口」のストックが増えていけば、それだけネタ作りも楽になります。

切り口こそが差別化のポイントで、ファン化の入り口です。

読者が気になる「テーマ」と、自社なりの「切り口」をもとに、魅力的なネタを作っていきましょう。

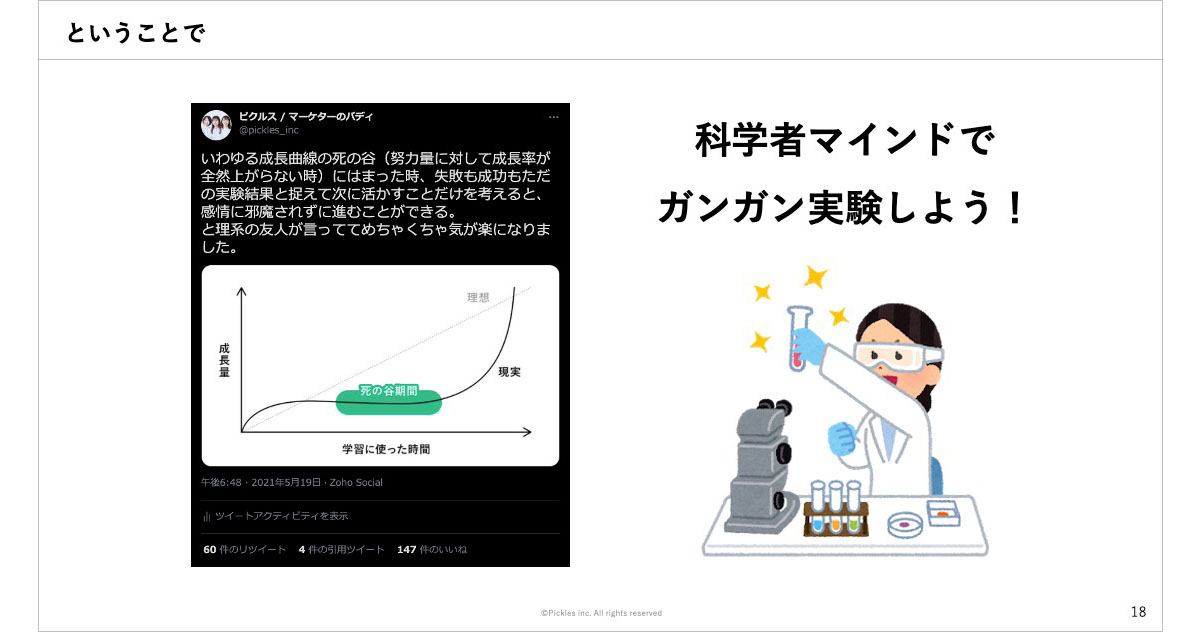

さてここからは、ピクルスのX(Twitter)運用の悪戦苦闘の記録をご紹介しましょう。

ピクルスのSNS運用は複数人で行っておりまして、アイコンの似顔絵はメイン担当安藤に近い似顔絵です。

(この似顔絵、ピクルスのサービスで作っています。ビジネスアイコン似顔絵メーカー)

冒頭でも述べたとおり、決して正解の立場から伝える内容ではありません。メイキング of ピクルスX(Twitter)としてご覧ください。

とはいえ、通常とは異なる運用でも、少しずつ成果は出てきました。

何が違うのかというと、ピクルスのX(Twitter)は企業アカウントなのに、有益情報と人らしさでフォロワーを増やしているのです。

▼ピクルスのX(Twitter)プロフィール。あと少しで5,000人です(2022年10月末時点)。

昨今、企業アカウントは担当者ごとにアカウントを分離して運用する方法がスタンダードです。タナカ@株式会社ピクルス、みたいなアカウントですね。

もしくは家電大手のシャープさんのように、人らしさ全開の運用です。

DM来すぎて仕事にならんので仕事しません

— SHARP シャープ株式会社 (@SHARP_JP) September 21, 2022

ピクルスのツイートの内容は割と真面目です。

自分がマーケターに適しているかどうか知りたかったら、「特に好きでも嫌いでもない一人を想像して、その人が狂喜乱舞するプレゼントをあげられるか」をテストしてみるといいのだとか。自分の嗜好ではなく相手の興味に寄り添って、大喜びするものを届けること。これこそがマーケター業の本質ですね。

— ピクルス代表 / マーケター診断の生みの親 (@pickles_inc) September 17, 2022

言ってしまえば”どっちつかず”です。

これには理由があります。

シャープさんのような運用は実は非常に繊細だと感じています。計算された砕け方、いい意味で”おちゃらけ”が必要なのですが、それにはセンスが必要で、会社にそういった人材がいるかは分かりません。加えて、SNS専任の担当者を配置する必要もあります。これも高いハードルです。

やりやすいのは、複数人で運用しつつ有益情報を投稿する形なのですが、企業アカウントでの成功事例は多くありません。SNSは有益情報を投稿すれば良いわけではなく、適度に人らしさも必要です。しかし、企業アカウントは人らしさを出しにくいのです。

しかし「企業アカウントで有益情報を投稿して、複数人で運用し、週数時間のリソースでコツコツ続け、ファンを増やしていきたい」というニーズも多くあるはずです。

であれば、他社さまのSNSサポートをしているピクルスが挑戦せねば、という想いがあります。

アカウント運用に力を入れだした当初は、ピクルス代表のタナカが1人で運用していました。流石に辛いので、安藤とライターさんの2人も参戦。

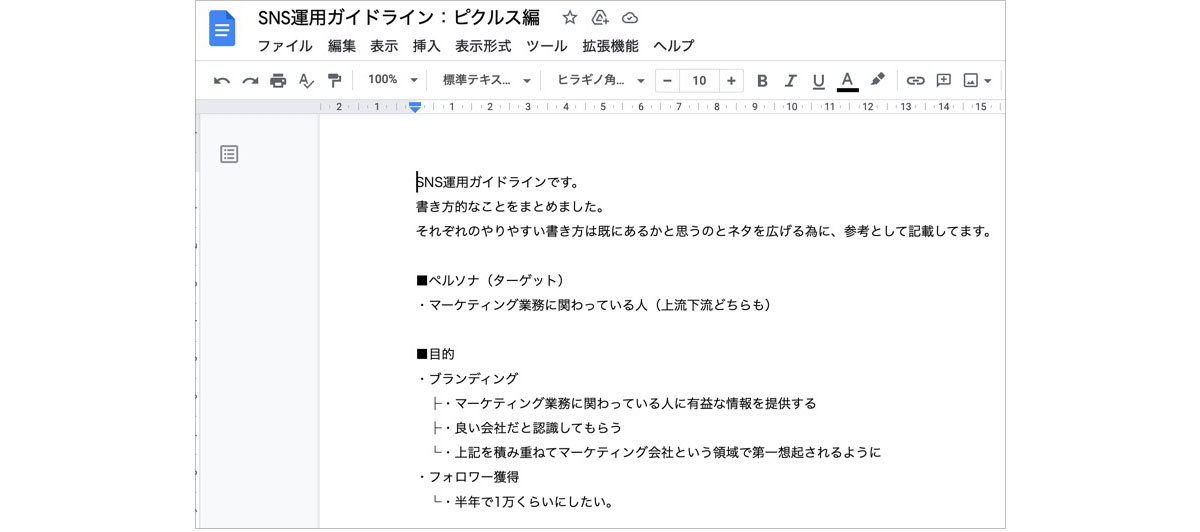

複数人運用になるため、ガイドラインも作りました。ターゲットをあわせたり、ツイートの人格を統一しなければなりません。

複数人でのX(Twitter)運用が始まってからしばらくして、タナカがSNS運用から外れます。いまは毎週金曜日に担当者2人で打合せをして、ネタ作りや振り返りをしています。

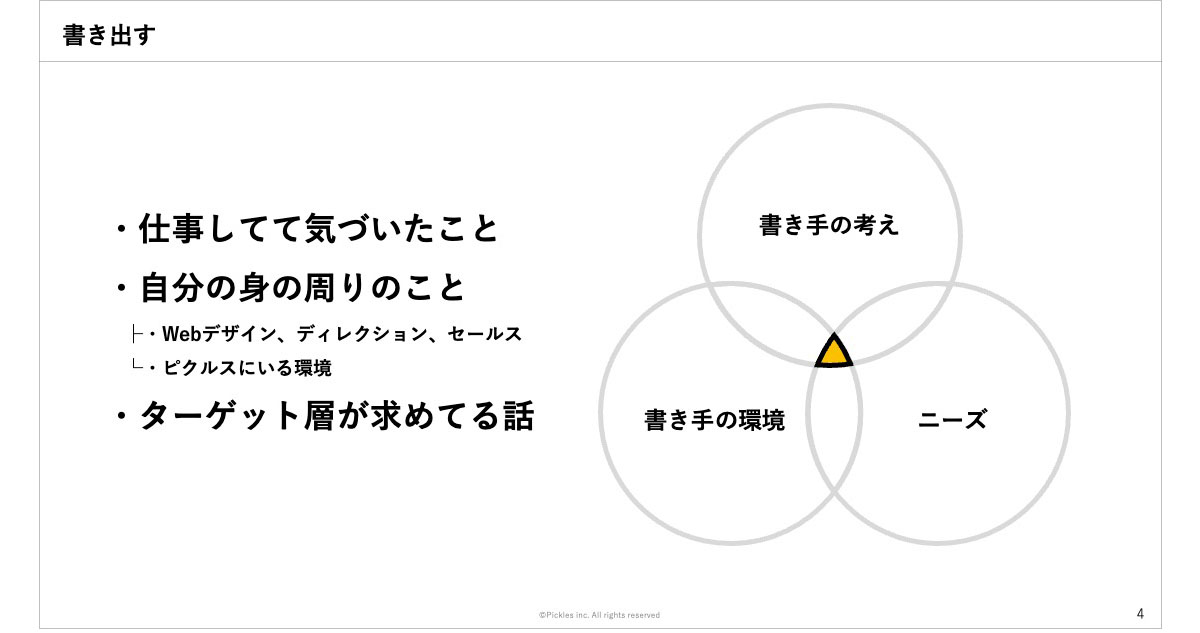

ネタ作りで重要なのは、とにかく書き出すことです。

いつでもどこでも、雑多でいいので、思っていることを1行だけでいいからメモすると、ネタは自然とたまっていきます。

問題は、そのネタを膨らませてツイートしても、面白いくらい当たらないことです。「これは知らない人も多いから、きっとバズる!」と自信満々でツイートしても、そよ風すら吹かないことも。

自分が良いと思ったネタでも、ニーズにあわせて選定したり、興味をもってもらえるように導入を工夫する必要があります。

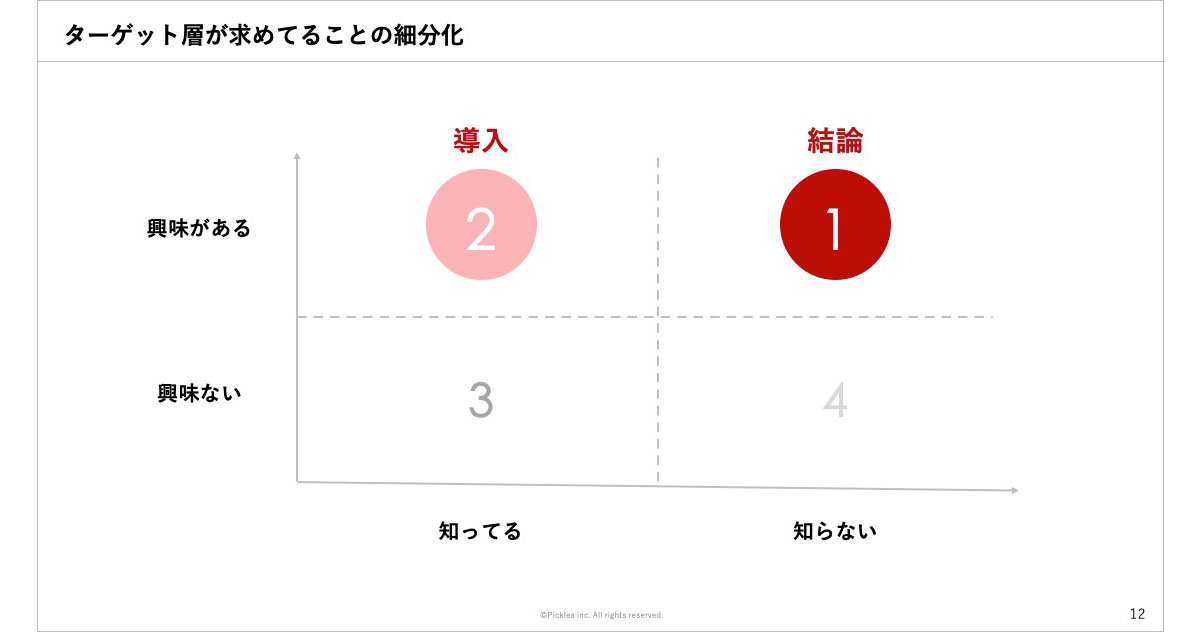

▼ネタの選定方法

ピクルスのSNS部隊が、他の従業員へ「こんな活動をしているよ」と伝えるために作った社内向け資料から抜粋

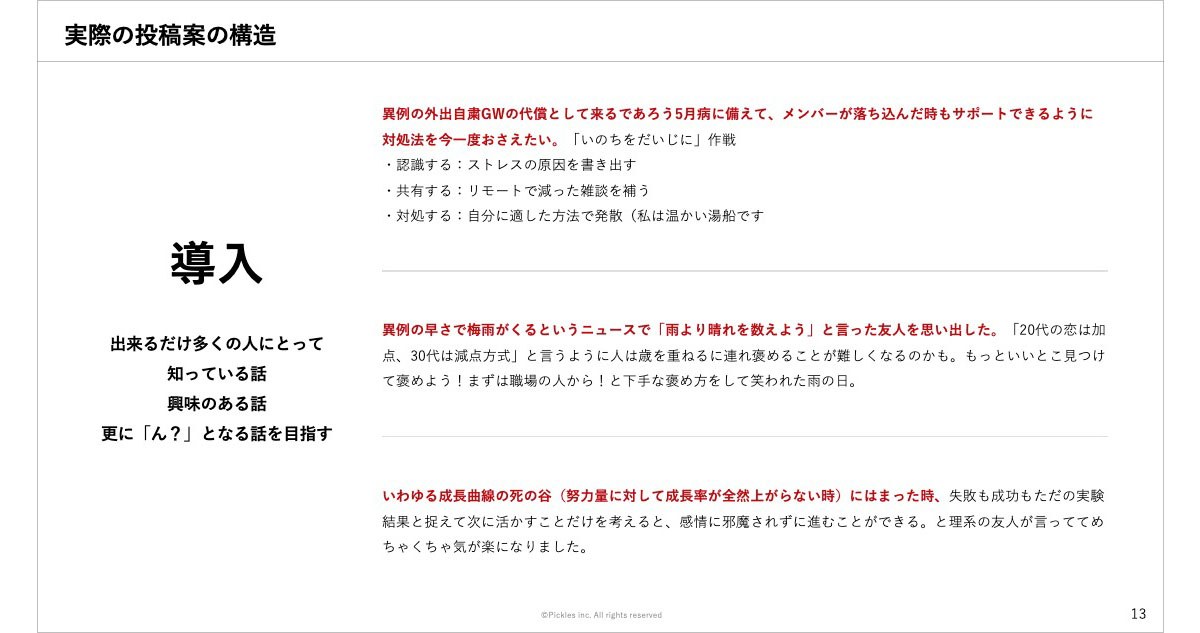

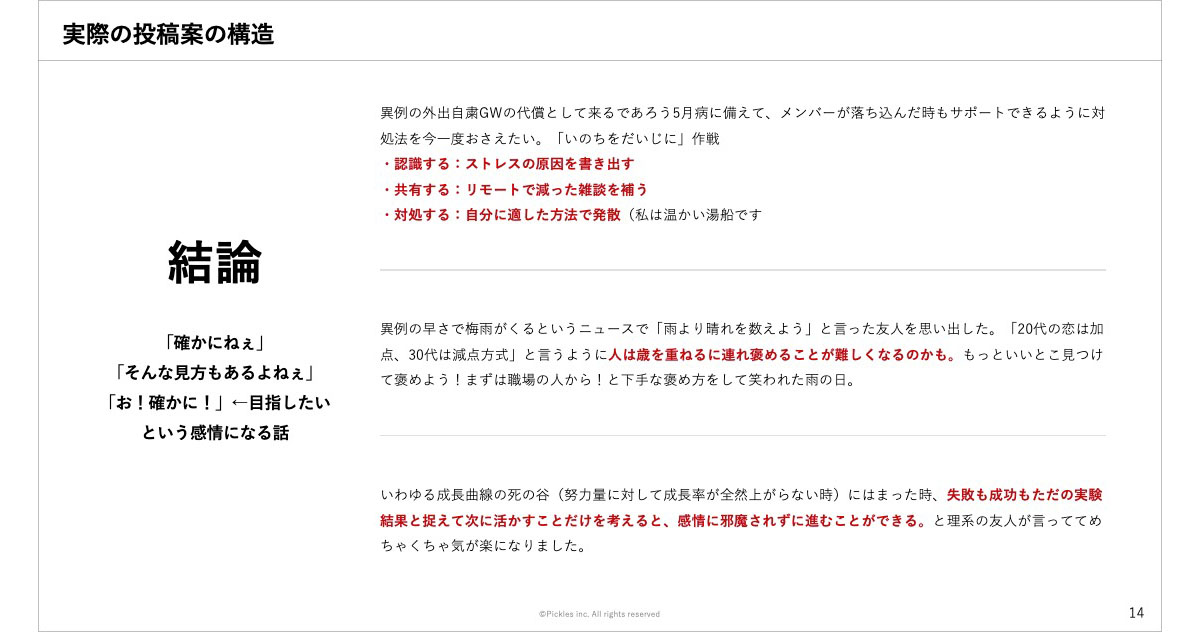

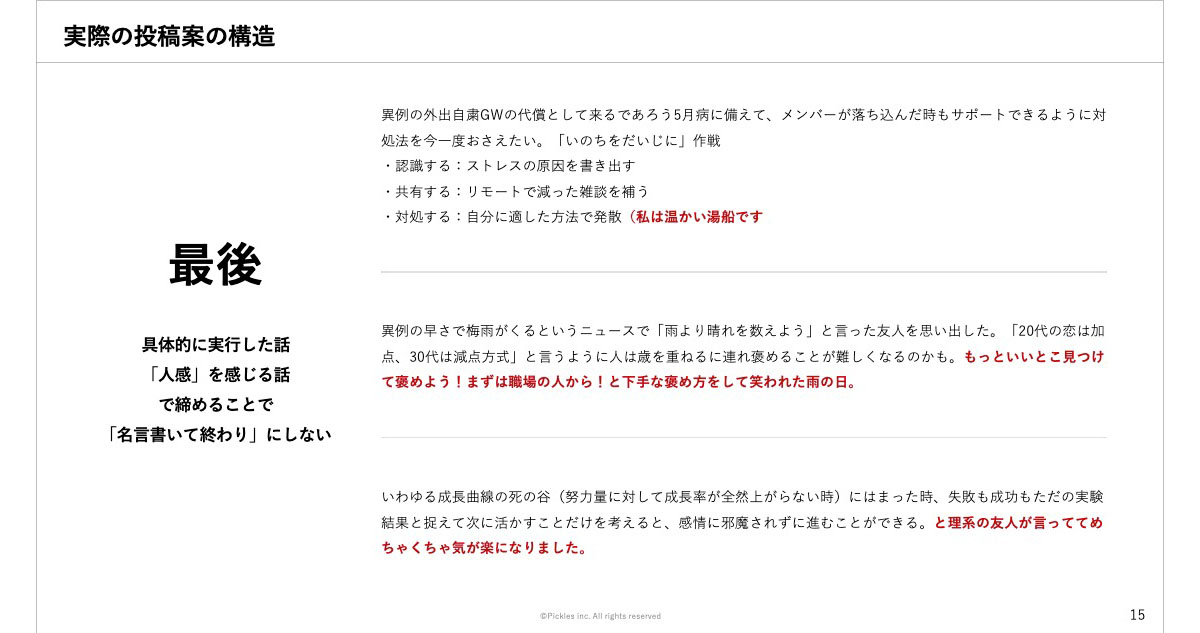

より多くの人に興味を持ってもらうため、構成も工夫しています。

ツイートの前半、導入作りでは、知っていること・興味があることからスタートし、まずはツイートを読んでもらえるような土台作りを意識しています。

▼構成はざっくり3章に分けます

▼上記をもとに作成したツイート。身近な内容で興味を喚起し、「人感」を出してピクルスらしさも演出

たまに、クライアントさんへの連絡事項メールの中に私個人の感想的な一言をメールに忍ばせています。これは仲良くなれたら、親しんでもらえたらいいなという思いもあるんですが、「お互いに話をしやすくするため」に実行してみています。今日も暑いですが1日頑張りましょうー!✨

— ピクルス代表 / マーケター診断の生みの親 (@pickles_inc) August 10, 2021

「アイデアありますか?」「ご意見ください!」と社内社外限らずお願いしたい時は、自己開示を積極的にしていくと話してもらいやすい。『訊くと人は喋らない。まず自分のことか関連することを話す。そうすると「いやいや違いますよ」って感じで話してくれます。』ってタモリさんも言ってました。

— ピクルス代表 / マーケター診断の生みの親 (@pickles_inc) August 17, 2021

そんな実験的な運用をしつつ、フォロワーも4,000人を超え、様々な成果が上がってきました。

フォロワーにはマーケティング関係者が多くなり、数では測れない濃いつながりを感じています。

意外な成果としては、X(Twitter)経由で「採用してくれませんか」という問い合わせがいくつかあったことです。私たちの投稿やビジョンに共感してくれた方が、自主的に連絡してくださいました。

他にもX(Twitter)経由でライターさんと繋がり、お仕事を依頼することもありました。

これらは、企業だけど人らしさのあるアカウントならではの成果だと感じます。

今は、ピクルスらしさをどうやって演出しようか、という点が課題です。これはブログでも同様です。

有益情報をツイート・投稿しまくる、有益情報マシーンも悪くはないですが、それはどの企業もできることであり、差別化にはなりません。

企業アカウントだけど他にない魅力的な人らしさを感じてフォローする、ピクルスだから読む、そんな状態を目指しています。

SNSの投稿や、オウンドメディアのコンテンツ作りに役立つ、ネタ作りの方法をご紹介しました。

「テーマ」と「切り口」の組み合わせ次第で、いくつものネタを生み出せます。

正直に申しますとインターネットには無限にコンテンツがありますから、テーマと切り口が、同じになってしまうことも、もちろんあります。

むしろ、ない方が珍しいほどです。真にオリジナルのテーマ・切り口というのは、実際ほとんどありません。

しかし、テーマと切り口が同じでも、誰が言うのか、どこで言うのか、いつ言うのか、など細かい部分で自然と(あるいは意図して)異なっていくものでして、過度に心配せずとも良いかと思います。

ネタ被りを気にすると、アイデアが出しにくくなってしまいます。まずは既存コンテンツのことは気にせず、柔軟にアイデアを出すことが肝要です。

テーマと切り口を考えるときには、ぜひ、紙とペンを使って、子どものように自由に書きながら考えてみてください。イラストや、雑誌のスクラップを貼り付けるのもオススメです。

テーマも切り口も、どれがオリジナルで、どれが当たるか分かりません。どんなネタでも、かまわず書き出してみましょう。お試しいただければ幸いです。

SNS運用には王道はありますが、正解はありません。企業ごとの運用体制、目指すゴール、理想的なブランディングなどで、運用方法は変わります。

どのようなやり方がいいか試行錯誤して、自社なりの王道を探していくことが肝要です。

「アカウントが育つまで投稿を続けるのは大変だなあ……」と思われた方は、キャンペーンをやってみるのも手です。

下記の比較でわかる通り、実は地道なSNS運用よりもキャンペーンの方が短期間かつコストも抑えて成果を出せます。

キャンペーンのやり方については、下記でご紹介していますよ。

▼売上に直結する「SNSキャンペーン」を代表が動画で解説!

あなたのSNS運用力を16の設問で多角的に診断します。所要時間は約3分。

SNSアカウント運用者に求められる9つのスキルから、あなたがどんなタイプのSNS運用者なのかがわかる診断です。現役運用者からのアドバイスも。

▼キャンつくの資料はこちら

【X(Twitter)キャンペーンを時短・コスト削減。導入4,000件超の運用ツール】資料ダウンロードページ

お見積り・資料請求・

キャンペーンのご相談など

お気軽にお問い合わせください!

公開日:2024.4.2

野田 昂暉(のだ こうき)

公開日:2024.4.1

土光 宜行(どこう よしゆき)

公開日:2024.3.22

土光 宜行(どこう よしゆき)

公開日:2024.3.22

土光 宜行(どこう よしゆき)

お見積り・資料請求・

キャンペーンのご相談など

お気軽にお問い合わせください!