診断コンテンツの作成方法から活用方法まで、診断のすべてがわかるメディア

STP分析とは?3つの事例を交えてやり方を徹底解説

STP分析はターゲットを明確にし、競合とは異なる自社のポジションを決める重要なフレームワークです。しかし「言葉は知っているものの、やり方がわからない」といった方が非常に多いです。本記事ではSTP分析のやり方や目的を2つの事例を交えて解説します。

更新日:2024/04/12 公開日:2022/01/13

「マーケティングを成功させるためにはSTP分析が重要!」とよく聞くものの、実際にどうやって分析すればよいか分からない…

本記事をお読みいただいている方の中にも、上記のようなお悩みを持っている方が多いのではないでしょうか。

STP分析とは、切り分けた市場の中で誰に対しどのような立ち位置で事業(サービス)を展開するか分析するフレームワークです。

そんな事業を伸ばすために欠かせないSTP分析ですが、重要性だけが先行して広まっており、適切なやり方までは分かっていないケースが多いのも事実です。

そこで本記事では、STP分析を実施する目的とやり方について、具体的な事例を交えて解説していきます。

「今までなんとなくSTP分析をやっていた」「STP分析の名前は知っているけどやり方がいまいちわからない」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

※当コンテンツは、webマーケティング支援の専門家であるピクルスが提供しています。

▼競合と差をつける診断活用マーケティングを解説 byタナカミノル代表

目次

STP分析とは

改めてSTP分析とは、

- セグメンテーション(Segmentation)

- ターゲティング(Targeting)

- ポジショニング(Positioning)

それぞれの頭文字をとったフレームワークです。

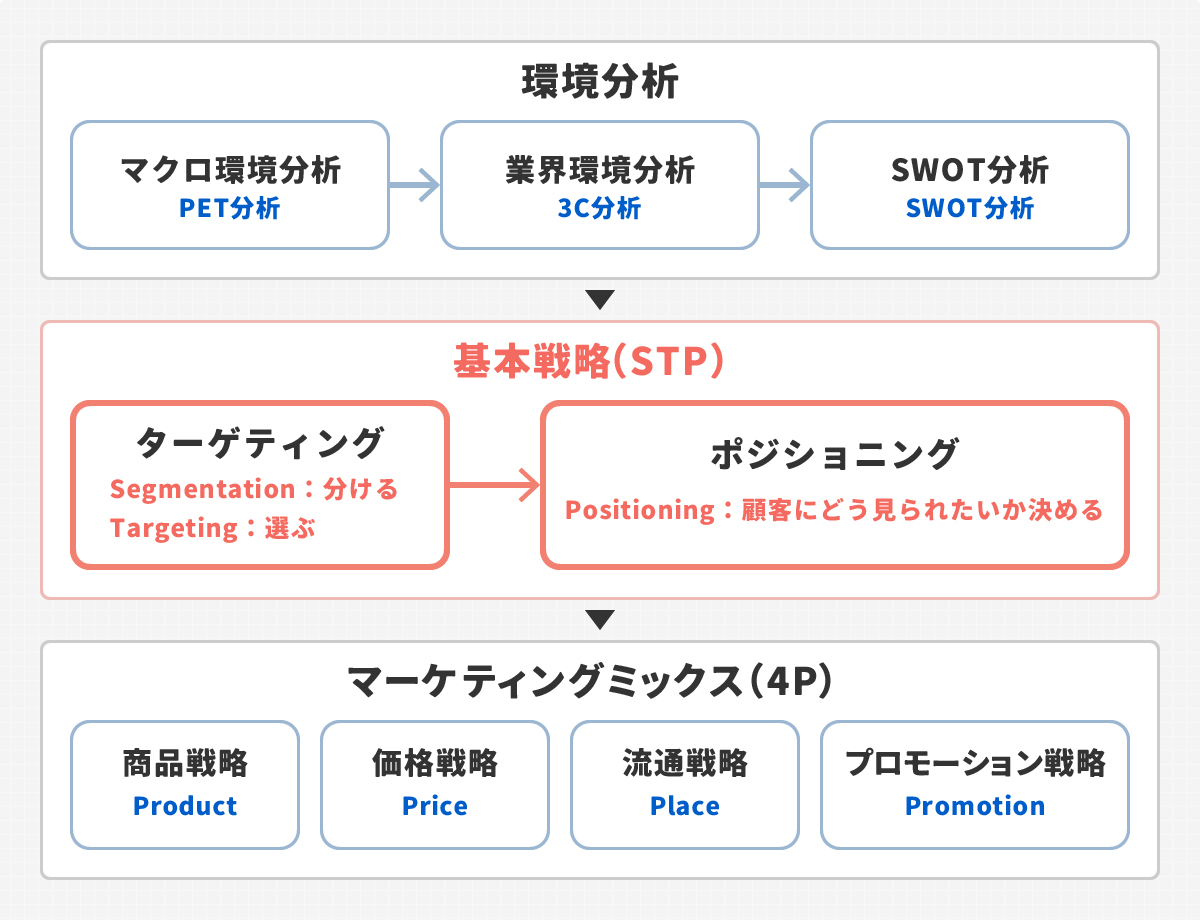

マーケティング戦略を立案するうえでは、市場・競合調査といった環境分析の後にSTP分析を行うのが一般的な流れです。

STP分析を行うことで、顧客に選ばれる商品を設計したり、効果的な集客プロモーション戦略を考えたり、自社商品・サービスにおける方向性を明確にできます。

一方でSTP分析ができていないと、「誰をターゲットにしているか」「競合とどう違うのか」が曖昧になり、顧客から選ばれにくい商品やプロモーションになってしまいます。

「大学」という市場で恋愛を成功させるためのSTP分析を例に挙げてみます。(男性目線)

まず最初のステップで、自分の大学における女性の恋愛市場を様々なセグメント(S)で切り分ける必要があります。たとえば、「クールな人」「スポーツができる人」「自分の家の近くに住んでいる人」「面白い人」「優しい人」「年上の人」「見た目がかっこいい人」「ペットを飼っている人」など大学の恋愛において様々なニーズが挙げられます。

しかし自分には「スポーツ」や「容姿」への自信がまったくないため、ほかのライバルと張り合っても勝てるはずがありません。事実、大学にはかっこいい先輩が在籍しており、その容姿から多くの女性の注目を集めています。

そこで自分の強みを分析した結果、「優しさ」というセグメントに対して、ターゲット(T)を定めるのが、もっとも勝ち筋があるのではないかと判断しました。

とはいえ大学内に優しい人はたくさんいます。戦略もなしに無闇に優しさをアピールしたところで、女性には振り向いてもらえないでしょう。そのため、「優しさ」というターゲットを決めて恋愛を成功させたいのであれば、自分だけが持つ「優しさ」のポジション(P)を確立していく必要があります。

たとえば「気遣いができる×機転の良さ」や「厳しい優しさ×甘え上手」などです。こうしたポジションを確立するには、サークルや学部内で様々な仕掛けを実行します。

プリントを集める場面が出てきたときに率先して行動したり、困っている人がいれば積極的に声をかけたりなど、行動するうちにターゲットの頭の中では「優しい人といえば〇〇」とイメージを浸透させることができます。

上記の例のように大学の中で自分だけのポジションを確立することで、「優しい人」を求めている一定の層の人から注目を集めることができます。

このように、STP分析を行えばターゲットと自分の強みを結びつけることができるので、成果を上げるための近道になります。

マーケティングの中でも上流工程の仕事に携わっている(これから携わりたい)方は、必ず押さえていただきたい分析手法ですので、ぜひこの機会に覚えておきましょう。

STP分析の目的

STP分析の最終的な目的は、他社と差別化し市場の中で独自のシェアを獲得することです。

そのために行うのが、市場の細かな切り分け(セグメンテーション)と狙うターゲットの明確化(ターゲティング)、ポジションの確立(ポジショニング)です。

ポジションが確立され他社の商品と差別化できれば、競合と戦うこともなく、資金を無駄にすることもありません。

一方でSTP分析ができていないと、顧客側からしたら自社商品と他社商品の違いがわかりません。どちらの商品も同じ性能であれば、ターゲットの奪い合いになり競争も激化します。

つまりSTP分析は、自社の独自性を発見して競合との争いを避けるために必要なステップということです。その結果として、自社の商品が顧客に選ばれる確率が上がり、リスクを最小限にしつつも売上を伸ばせるわけです。

STP分析のやり方

この章ではSTP分析のやり方について解説します。

- セグメンテーション

- ターゲティング

- ポジショニング

セグメンテーション

セグメンテーションとは、市場の中のニーズや顧客の属性を細分化することです。細分化することで、自社がリソースを集中投下するべきターゲットが見えてきます。

一方で、適切に細分化できていないと、「競合がひしめき合う市場で戦っていた」なんてことも起こりうるので注意が必要です。

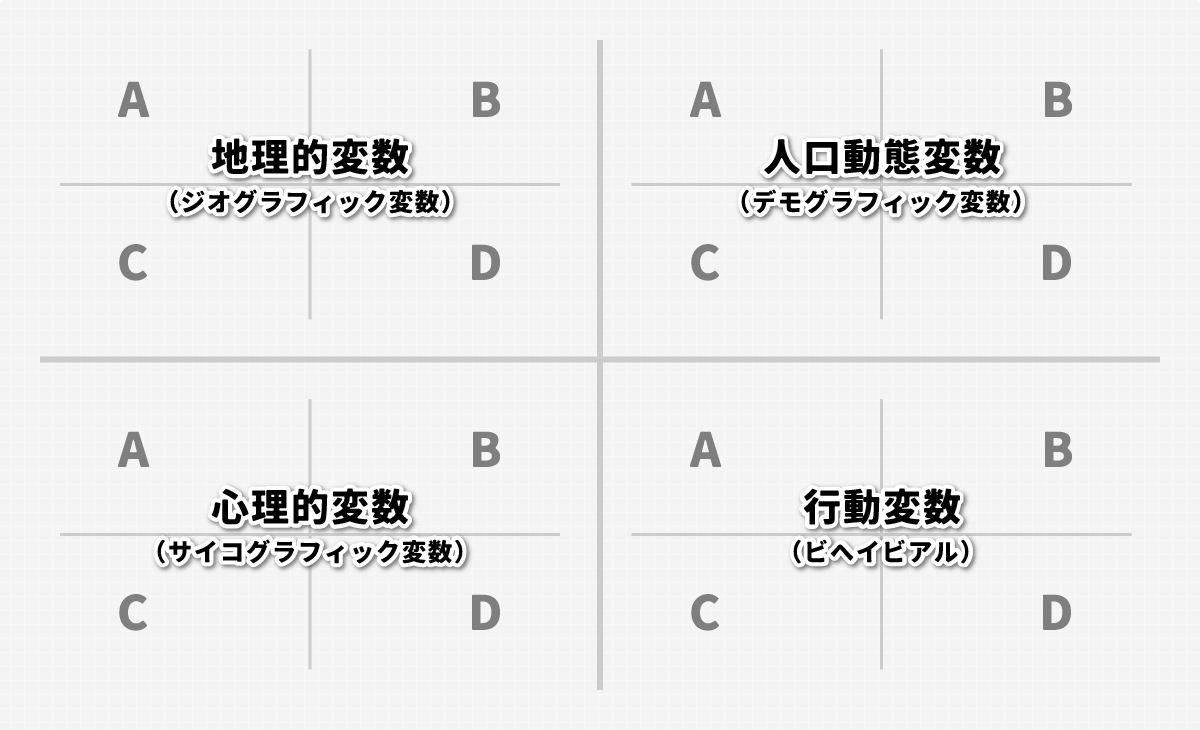

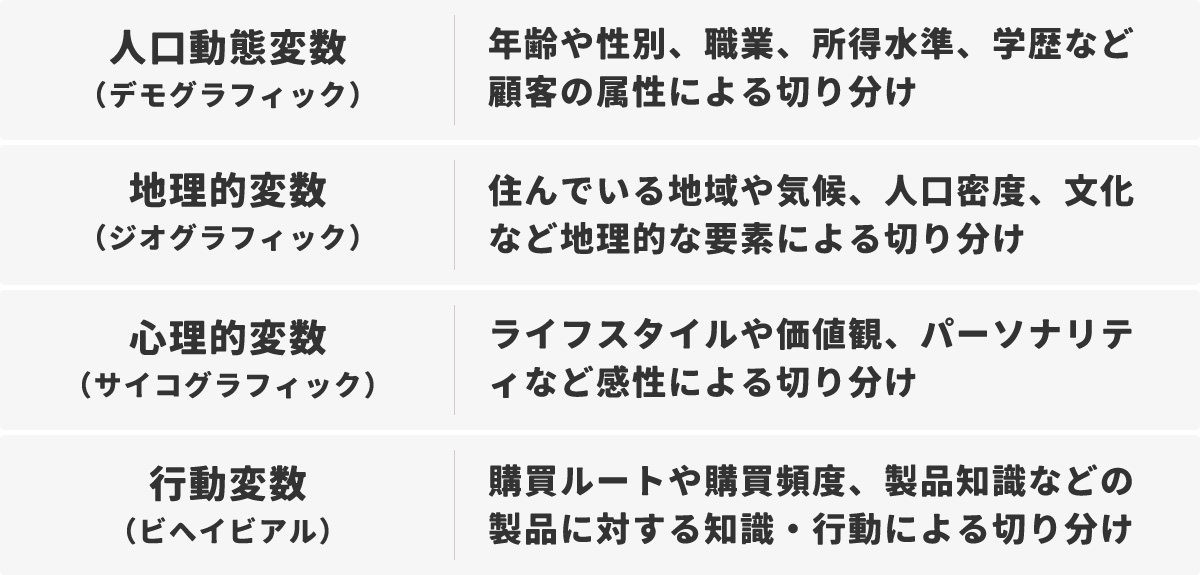

市場を細分化する代表的な切り口には、以下の4つがあります。

セグメンテーションは上記のように様々な切り口から細分化し、自社に適したターゲットを見つけるための役割があります。

中でも特に重要なのが3つ目の心理的変数です。顧客が持つ価値観や日頃のライフスタイルを分析することで、顧客が本当に欲しいものを発見することができるからです。

例えば、「20代男性」と切り分けたとしても、人それぞれ欲しいものはまったく異なりますよね。服にお金を使う人、車にお金を使う人など、求めるものは様々です。

しかし、心理的変数の価値観やライフスタイルで切り分ければ、ある程度顧客の求めるものも似てきます。「高級ブランド志向」という価値観でセグメントを切り分ければ、高級ブランドの家具・家電やアパレル、高級賃貸など、ニーズや嗜好、あるいはそのニーズの奥にある顧客インサイトも似通ってくるわけです。

つまり、自社が集中して狙うべき市場やどういった切り口で訴求していくかなどのポイントが明確に見えてきます。

上記で解説した4種類の切り口のように、様々な視点から切り分けるようにしましょう。

ターゲティング

ターゲティングとは、市場をセグメントした後に「自社がどこで勝負をするのか」戦う市場を絞り込むことです。

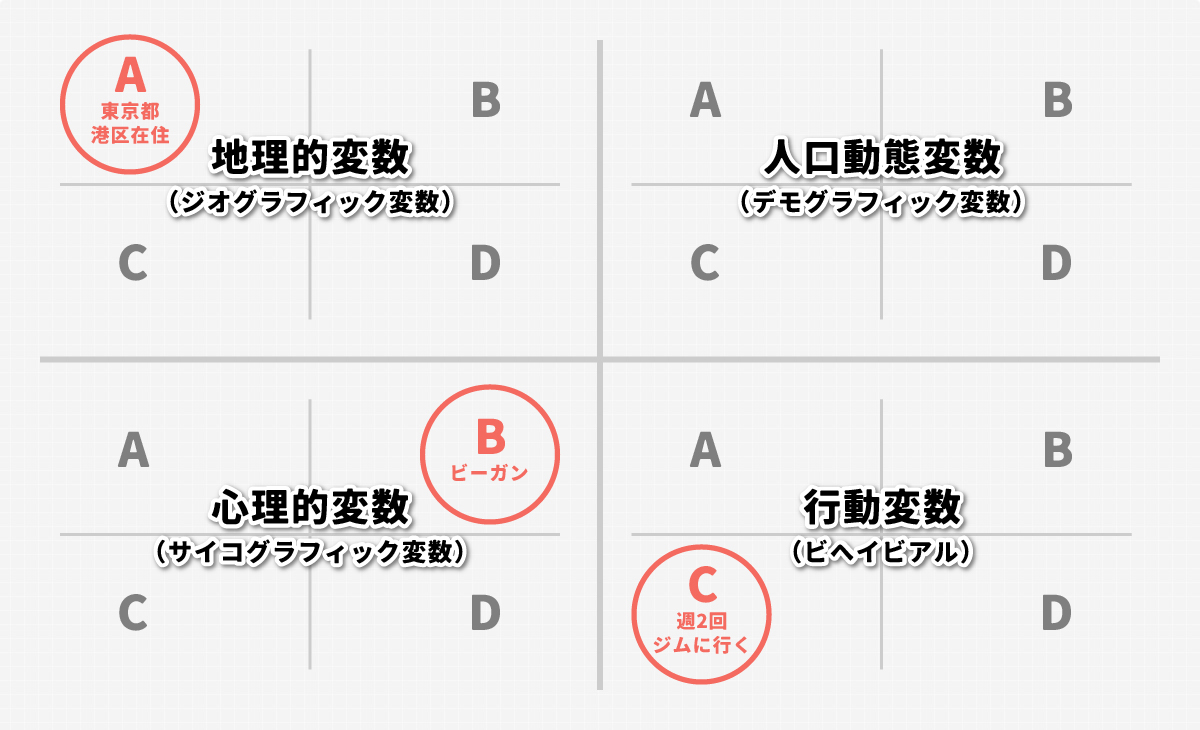

上記の画像は、「オーガニック食材の店舗」を出店する場合を想定したターゲティングです。地理的変数では東京都港区在住の高所得層の人、心理的変数ではビーガンという価値観を持つ人をターゲティングしています。行動変数で週2回ジムに行く人をターゲティングしているのは、ジムに行く人は健康志向が強く、オーガニック食材に興味を持ってもらいやすいと想定しているからです。

このようにSTP分析を明確にすることで、次に行うマーケティング戦略の4Pでは、「港区のパーソナルジムの付近やサラダ系の飲食店が密集している地域に、オーガニック食材のお店を出店する」という具体的な計画を設計できるでしょう。

また効率的に店舗の認知を獲得するなら、「普段から港区のジムを利用するインフルエンサーにPRを依頼する」「健康志向のメディアに取り上げてもらう」などの認知獲得戦略も考えられそうです。

万人受けのキャッチコピーは結局誰にも響かないのと同様に、ターゲットを広く設定しすぎてしまうと、その商品はありきたりなコンセプトとなり他社との違いが分かりにくくなってしまいます。

また二兎を追う者は一兎をも得ずという諺があるように、細分化したセグメントの中で複数のセグメントをターゲットにしてしまうと、消費者にメッセージを届けてもなかなか自分事化してくれません。

そのため、適切なターゲティングにより市場を絞り込むことで、商品・サービスのコンセプト設計や販路検討などの戦略が立てやすくなります。後述するポジショニングも、より他社との明確な差別化を実現できるでしょう。

自社の限られているリソースの中で利益を最大化するためには、ターゲティングで無駄のない戦略を設計していくことが重要です。

とはいえ、ターゲティングするなら何か基準が欲しいですよね。

そこで役立つのが「6R」と呼ばれるターゲティング選定に最適なフレームワークです。

ここで重要なのは、6つの指標を見て総合的に判断することです。上記の項目に当てはめて分析することで、精度の高いターゲティングができます。

例えば、市場の成長性はあっても到達可能性がなければ、顧客にアプローチできないので売上につながりません。逆も然りで、到達可能性はあっても市場の成長性がなければ事業は伸び悩みます。

上記の例のようにどれか1つが飛び抜けているということではなく、バランスが良くかつ実現度の高さを重要視すると良いでしょう。

ターゲティングに迷ったら「6R」を活用してみましょう。

ポジショニング

ポジショニングとは、ターゲットとして設定した市場の中で競合と差別化ができる自社の立ち位置(ポジション)を明確にすることです。

わかりやすい例だと価格訴求があります。市場の中で自社の製品の価格が最も安ければ、「安い」という面でポジションを確立できるわけです。

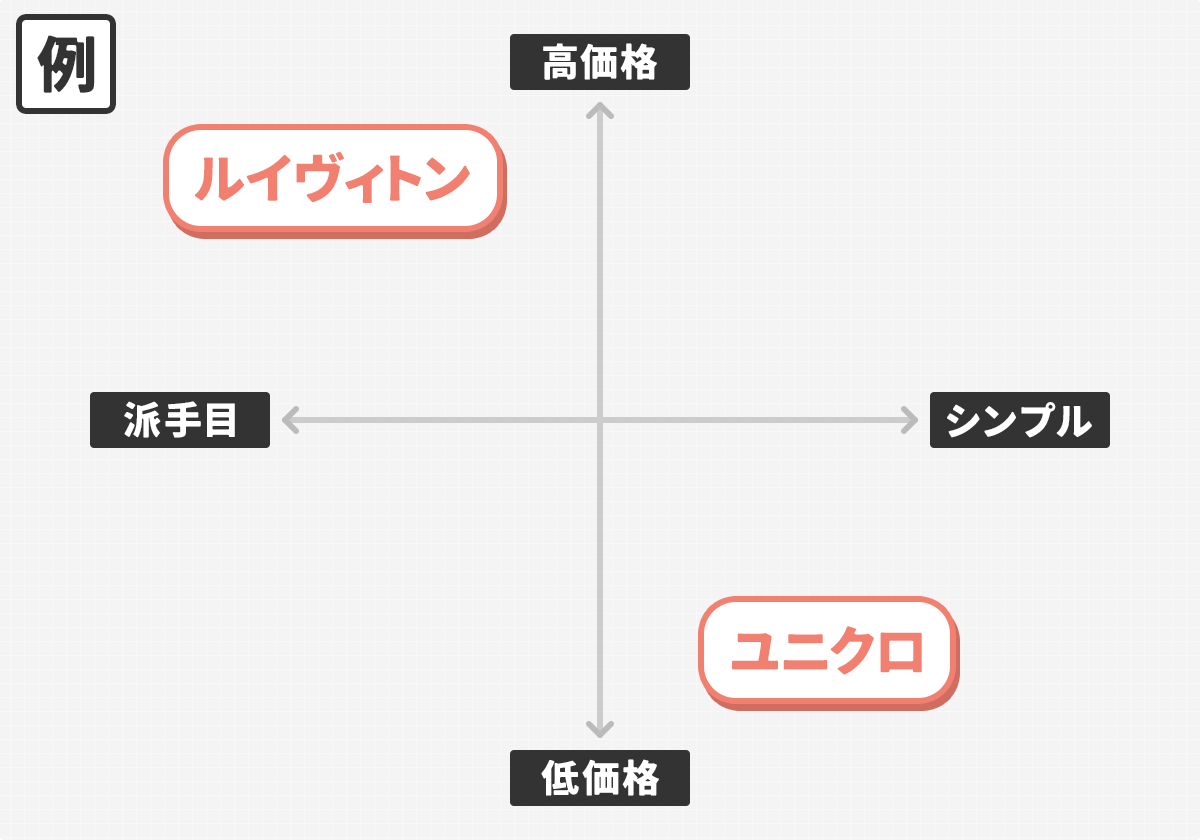

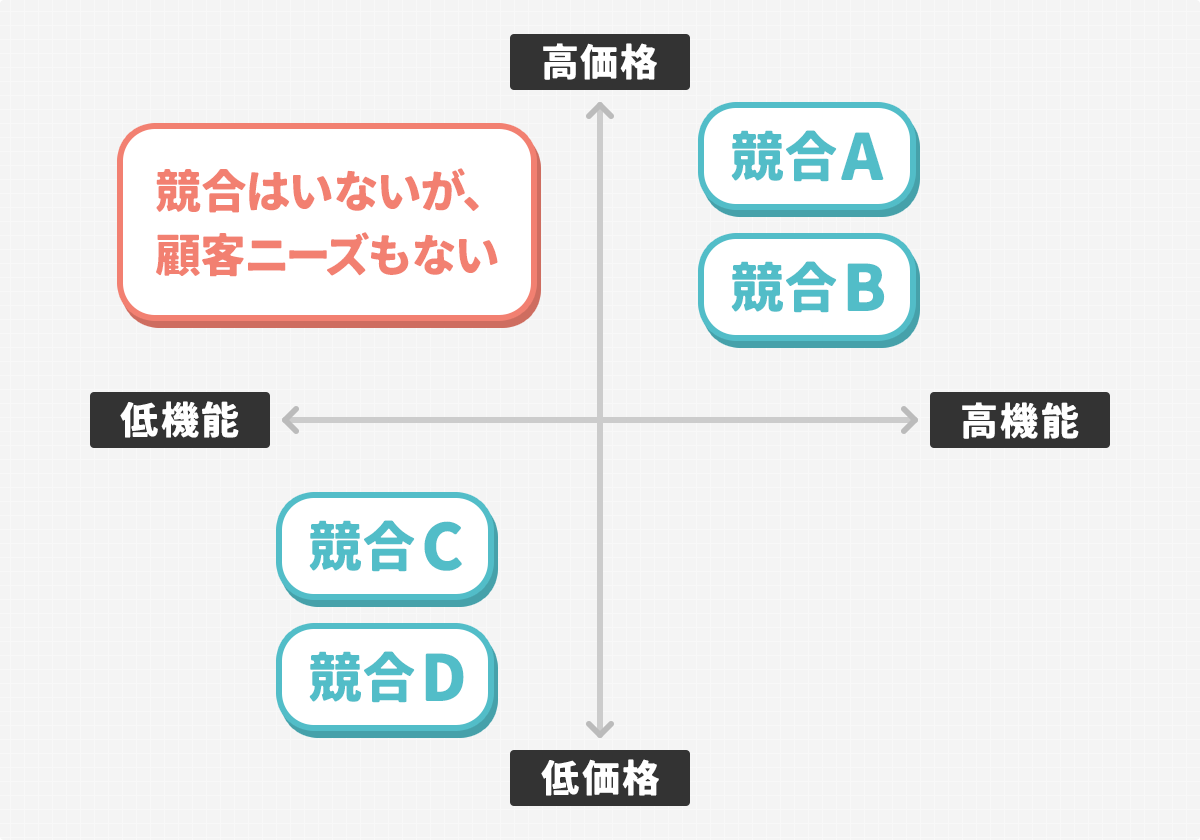

このように他社より優位に立てるポジションを確立するためには、ポジショニングマップを作成するのが効果的です。

ポジショニングマップとは、縦軸と横軸で2つの要因を決め、優位性のあるポジションを見つけるために使われます。

アパレル業界で例えると次の通りです。

- 縦軸上:高価格

- 縦軸下:低価格

- 横軸右:シンプル

- 横軸左:派手目

低価格でシンプルには「ユニクロ」、高価格で派手目には「ルイヴィトン」が当てはまるような感じです。このように競合の立ち位置をマップで見ることで、自社が参入するべきポジションが分析でき差別化ポイントがわかります。

ここでの注意点は、その差別化に顧客ニーズがあるかどうかです。自社の独自性で差別化したとしても、そこに顧客ニーズがなければ商品が売れることはありません。

例えば、経費精算システムのポジショニングマップを「縦軸:価格、横軸:機能」で作成したとします。低価格×低機能、高価格×高機能の商品はたくさんあるから、高価格×低機能の商品を打ち出そうとしてもそこには顧客ニーズはありませんよね。

そのため、縦軸と横軸は1パターンだけでなく、複数パターン設計することで、多角的に自社のポジションを決めていくようにしましょう。

顧客ニーズがあり、競合と差別化できる立ち位置をポジショニングマップで分析しましょう。

STP分析によって成功した2つの事例

続いては、STP分析の事例を解説します。

今回は2つ事例を紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

いろはす

いろはすは日本コカ・コーラが販売するミネラルウォーターです。

500mlミネラルウォーターの市場は、国内外合わせてかなり競合が多く、製品もたくさんあります。その中で一定のシェアを確立している「いろはす」は、どのようなSTP分析を行っているのか見ていきましょう。

従来のミネラルウォーター市場であれば、心理的変数の「産地・水質にこだわりがある人」だったり、人口動態変数と行動変数を組み合わせて、「スーパーによく行く主婦」や「自販機を利用するサラリーマン」など、様々な切り口でセグメントすることができました。

しかし日本コカ・コーラは、消費者に環境意識が芽生えていることに目をつけ、今までになかった「環境意識が高い層」というセグメントに対してターゲティングしました。その結果、差別化しにくいミネラルウォーター市場でも大ヒットを記録し、発売からわずか3ヶ月で1億本の販売を達成しています。

安さを求める人から見たら「いろはす」は購入する対象にならないかもしれませんが、環境に強い価値観を持っている人であれば「いろはす」を選択すると言えます。

つまり、お水が飲める以外に「環境に貢献できる」という価値があるのがいろはすの差別化ポイントです。競合性が強いながら、独自の価値で一定のシェアを獲得し成功したのが、いろはすのSTP分析と言えます。

CLAS

CLASは家具・家電のサブスクリプションサービスです。

今まで家具・家電は購入するものでしたが、頻繁に引越しする人にとっては買い替えや廃棄コストなど様々な問題がありました。

そこでCLASは、家具市場の中でも「こだわりがない層」や「頻繁に引越しをする層」でセグメントを切り分けてターゲティングをし、月額500円からのサブスク形式にすることで一定のシェアを獲得することに成功しています。

また配送・設置費用を月額料金に含めることで、競合他社と差別化しています。

WORDGYM

WORDGYMは、マンツーマン型のWebライティングスクールです。

競合企業と差別化するため、セグメンテーションは「年齢(30代)」と「ライフスタイル(子育てを大切にしたい層)」で切り分けているのが特徴です。

ターゲティングは、「子育てを中心に仕事も両立したい30代以上の主婦」と定めており、ターゲットの属性に合わせてサービスの設計をしています。

ポジショニングは、自分で学ぶ講座型ではなく、完全マンツーマンによるサポート力の観点から確立しています。競合サービスの課題や消費者のライフスタイルからSTP分析を実施した事例です。

ピクルスでのSTP分析 活用例

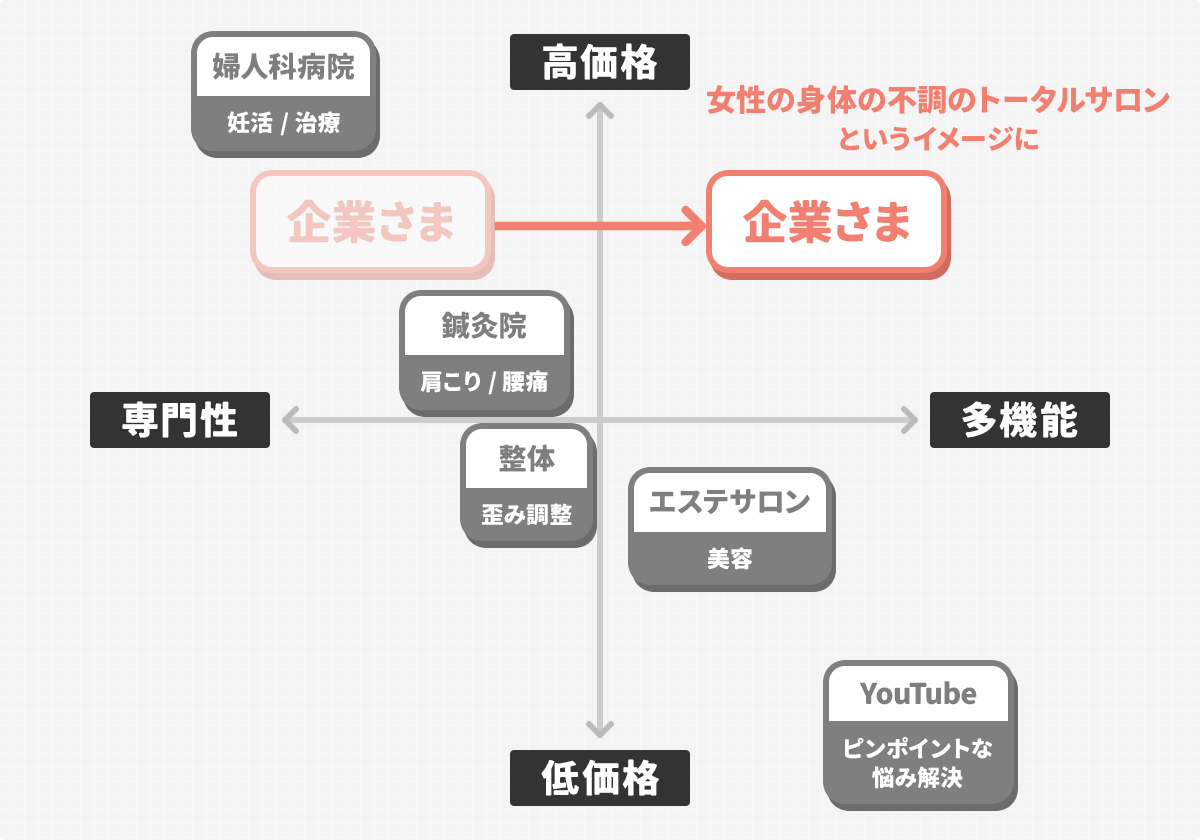

ここからはピクルスで実際に行ったSTP分析の活用例を紹介します。

ピクルスではお客様に最適なご提案となるよう、必要に応じてSTP分析を活用しています。今回ご紹介するのは、女性向けのトータルサロンの企業さまからご相談いただいたケースについてです。

企業さまが抱えていた課題

ご相談いただいた企業さまは、「妊活」のイメージが根強いことに課題を感じていました。

そこで「女性の身体の不調のトータルサロン」「女性が気軽に身体の不調を相談できる場所」というイメージを定着させるためにブランドサイトを制作しようとなったことで、ピクルスに依頼がありました。

ヒアリングした情報だけで、ブランドサイト構築の提案をすることも可能でしたが、「企業のブランドイメージを変えたい」という本質的な課題を解決すべく、STP分析を用いた提案を行うことにしました。

STP分析を用いて企業さまの現状と理想を整理

今回は、既存サービスの改善がテーマでしたので、STPのP(ポジショニング)を再整理することにしました。

前述したポジショニングの手順に則り、まずはどのような競合がいるのかを洗い出し、価格と専門性の軸を設定することでポジショニングマップを作成します。そして、今回ご相談いただいた企業さまの現状のポジションを整理したうえで、今後目指していく理想の姿を明確化しました。

分析結果から最適なプロモーション施策を提案

STP分析を行ったことで、「女性の身体の不調のトータルサロン」に近い競合がいないことが分かりました。

この分析の結果から、顧客が「女性の身体の不調のトータルサロン」がそもそもどんなものか、どんなサービスが受けられるのか分かっていない可能性が高いことが予測できます。

そこで、ブランドサイトの構成で解決法をご提案しました。

ピクルスではお客様に寄り添った提案を行います

ピクルスでは業種・業態問わず、様々な企業さまのマーケティングを支援してきました。そこから得られた豊富な知見により、お客様の中で具体的な施策が決まっていなくても、解決したい課題に適切な施策をご提案することが可能です。

今回ご紹介したようなSTP分析をもとに、現状と理想の再整理をしたうえでのご提案もできます。

課題分析に便利な診断コンテンツも無料で公開していますので、ぜひお試しください。

まとめ

最後にまとめます。

STP分析は、事業・サービスの成長に欠かせないマーケティングフレームワークです。

STP分析をしっかり行うことで、顧客が自社のサービスを選ぶ理由が明確になり、大きい市場の中の一定のシェアを獲得することができます。

自社が戦うべきところがはっきりするので、人材や資金などのリソースを集中投下し、スピード感を持って事業を伸ばすことも可能です。

これから新規事業を立ち上げる方や事業をすでに始めたけど市場のポジションが不明瞭な方は、ぜひこの機会にSTP分析を行ってみましょう。

▼競合と差をつける診断活用マーケティングを解説 byタナカミノル代表

想定される活用シーン

ライター:中嶋 祥汰(なかじま しょうた)

コンテンツマーケター

2020年から、BtoBや小規模ビジネスのオウンドメディア運用代行、DX化支援などのマーケティング戦略から施策実行までを手掛ける。特にリラクゼーション業界のマーケティングに精通し、集客率1800%アップの実績も。